Cronaca, Histoire

Quelques heures de liberté à Florence suffisent à mettre ses pas dans ceux de Dante Alighieri. Une flânerie à la recherche de quelques-unes des traces qu’il a laissées dans sa ville. Une promenade toujours inachevée mais qui prend toute sa saveur à la veille du Dantedì, la journée que les Italiens consacrent au Sommo poeta.

La statue de Dante, sur la place Santa Croce à Florence, est l’œuvre d’Enrico Pazzi. Elle fut inaugurée en 1865. Photo: Marc Mentré

Au fond de la place Santa Croce à Florence, sur le côté de l’église éponyme, se dresse un Dante gigantesque, couronné des lauriers du poète. Il est hissé sur un piédestal massif qui arbore fièrement en dédicace “A DANTE ALIGHIERI L’ITALIA” suivi d’une date en chiffres romains “ M DCCC LXV”. Quatre lions se dressent chacun à un coin de ce socle tenant une carapace de tortue. Sur chacune d’elle est gravé le titre aujourd’hui difficilement lisible d’une œuvre “mineure”: Vita Nuova, Convivio, De vulgari eloquentia et Monarchia.

C’est Dante lui-même qui tient dans sa main droite un exemplaire de la Divine Comédie. Derrière, un aigle, symbole de l’Empire romain, semble veiller sur lui. Le poète ne paraît guère joyeux. On le sent soucieux, mais on lit sur son visage une grande détermination.

L’inauguration du monument, le 14 mai 1865 par le roi Victor-Emmanuel II, et une foule venue de toute l’Italie, ne fut pas seulement l’occasion de fêter le 600e anniversaire de la mort du poète. C’était aussi le “père fondateur” de l’idée même d’Italie —et de sa langue— qui était célébré.

Une machine à remonter le temps

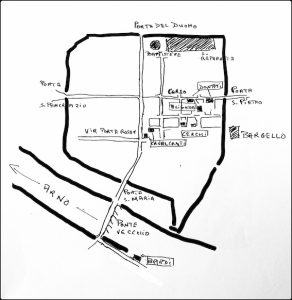

En quittant la lumineuse piazza Santa Croce pour s’engager dans les rues étroites, le promeneur s’engage dans une machine à remonter le temps. Certes Florence à l’apparence d’une ville de la Renaissance, mais avec un peu d’attention, on décèle facilement les traces des constructions médiévales ne serait-ce que par ces murs et façades de gros moellons de pierre brune qui affleurent partout.

La maison de Dante. Photo Marc Mentré

La maison de Dante est au cœur de ce vieux Florence, cœur historique de la ville. On la découvre au détour d’une ruelle, bâtisse austère de trois étages construite au bord d’une placette. Précisons d’emblée qu’il ne s’agit pas à proprement parler de LA maison où vécut le poète, mais d’une maison où l’on installa un musée à lui dédié pour le… 700e anniversaire de sa naissance ! Il a donc —logiquement— ouvert ses portes en 1965.

Dans la Florence contemporaine, où l’expression “sur-tourisme” n’est pas vaine, ce musée apparaît comme un havre de paix. Pas de groupes menés par un guide brandissant son oriflamme, cette modeste bâtisse ne saurait les accueillir. On y croise des individus solitaires, des familles, des grands-mères qui expliquent à leurs petits-enfants la vie du poète…

La sanglante bataille de Campaldino

Ce musée a été réaménagé il y a quelques années avec l’idée d’en rendre la visite plus interactive. Celui qui a connu l’ancien aménagement regrettera que l’immense plan en bois de la Florence médiévale et celui qui représentait la bataille de Campaldino aient disparu.

Après avoir gravi un long escalier de pierre, le visiteur entre dans une pièce nue, où un panneau affiche les dates essentielles de la vie du poète. Derrière une tenture noire se cache une autre pièce où nous sommes censés revivre à grands coups de hennissements et de bruits de ferraille la sanglante bataille de Campaldino (1289) qui vit la victoire des troupes florentines et de leurs alliées contre celles d’Arezzo, scellant la victoire des guelfes sur les gibelins.

Le poète y participa au premier rang des feditori, les cavaliers chargés de recevoir la charge de la cavalerie arétine, les généraux florentins ayant choisi une stratégie défensive. Les cavaliers gibelins, au nombre de 300 environ, s’alignèrent sur deux ou trois rangs si serrés «que le vent ne devait pas passer entre les lances». Ils avancèrent d’abord doucement pour se lancer ensuite au grand galop au cri de «San Donato cavaliere!» et enfoncer les lignes guelfes. Par miracle, Dante sortit vivant de cette effroyable mêlée, mais les images de combat, les horribles blessures des combattants, les lâchetés de certains et le courage d’autres le hantèrent toute sa vie. Sa Comédie est aussi un récit de guerre.

Au même étage, on trouve des jeux qui permettent d’entrer dans l’histoire des arti, ces puissantes corporations qui faisaient à l’époque de Dante la politique de la ville. Bien sûr, on est particulièrement attentif à celle des Medici e Specializi (Médecins et pharmaciens) à laquelle appartint le poète et qui lui permit de jouer un important rôle politique dans la ville, jusqu’à être élu prieur de mi-juin à mi-août 1300. Une table interactive retrace aussi le conflit qui opposa les Guelfes et les Gibelins et qui ensanglanta pendant près d’un siècle les rues de la ville.

La douce polyphonie des récitants

Mais, l’essentiel, pour l’amoureux de Dante se trouve à l’étage supérieur consacré à la Divine Comédie. Le visiteur passe d’abord devant une bibliothèque qui occupe tout un mur et abrite d’innombrables éditions de la Divine Comédie dans toutes les éditions et traductions imaginables, sans doute pour dire que cette œuvre est devenue universelle. Puis on entre dans une pièce où sont projetées sur un mur d’immenses reproductions des illustrations de Gustave Doré, accompagnées d’une récitation d’extraits du poème. L’essentiel n’est pas dans ce dispositif. Il est de se trouver accompagné par d’autres visiteurs qui récitent à voix basse ces extraits, créant une douce polyphonie.

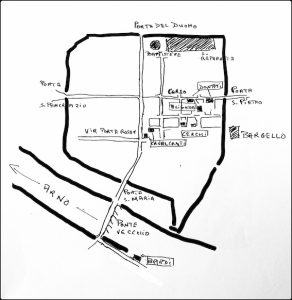

Le cercle étroit de Florence au temps de Dante

Sortant de ce lieu apaisé, on se prend à chercher les traces de la Florence médiévale et de l’univers dantesque. Quelques pas et c’est fait. La piazza dei Donati est à côté, et si l’on avance un peu on tombe sur la rue dei Cerchi. On se souvient alors que les deux familles, ennemies mortelles lorsque s’affrontaient les guelfes blancs et les guelfes noirs, étaient voisines. Que toutes ces familles étaient du même quartier de Florence, le sestiere de la Porta san Pietro.

Remonter vers ce qui est aujourd’hui la Biblioteca delle Oblate, traverser la via Folco Portinari, nous rappellera que c’est peut-être là «che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo». Merveilleuse apparition de Béatrice, alors âgée d’environ 18 ans, telle que Dante la raconte dans la Vita Nuova. Poursuivre un peu le long de cette rue nous mène devant l’hôpital Santa Maria Nuova, celui-là même qui fut fondé par Folco Portinari (le père de Béatrice) en 1286. Il entra en service deux années plus tard.

Une trentaine de plaques pour célèbrer le poète

Pour accompagner cette recherche d’une Florence oubliée, en 1907, la commune avait décidé d’installer une cinquantaine de plaques commémoratives, sur les murs de la ville célébrant le poète et son œuvre.Il en reste une trentaine. Il en est une par exemple, via del Corso à deux pas de la maison du poète, où l’on peut lire un célèbre passage de l’Enfer, celui où le colérique Filippo Argenti, après avoir vainement essayé d’entraîner Dante dans les eaux bourbeuses du Styx, alors qu’il est poursuivi par les autres damnés, décide de se déchirer lui-même les chairs:

Tutti gridavano : «A Filippo Argenti !»

E ‘l Fiorentino spirito bizzaro

in se’ medesmo si volgea co’ denti

Cette plaque est installée sur le mur d’une maison qui appartint à la puissante famille des Adimari, à laquelle F. Argenti était apparenté. Mais de la maison d’époque il ne reste rien. Elle fut saccagée et brûlée en 1343.

Toutefois, toutes les constructions de l’époque ne furent pas détruites, même si nous ne pouvons qu’imaginer aujourd’hui la «forêt de tours» qu’était avant 1250 Florence. «Certaines hautes de 120 brasses (70 mètres), soit plus des deux tiers de la hauteur de la coupole de Brunelleschi», dit John Majemy.. Leur hauteur était proportionnelle au niveau de richesse de chacune des familles. Outre cette marque de puissance, elles étaient aussi un moyen de se protéger à la moindre émeute. Les deux tours jumelles, l’Asinelli, pour la plus grande, et la Garisenda pour la plus petite, symboles de Bologne, donnent une idée concrète de la hauteur que pouvaient atteindre ces édifices.

Des tours d’une hauteur limitée à 29 mètres

En 1250, le gouvernement du Primo popolo mit un frein à cette escalade, en ordonnant qu’aucune tour ne dépasse 50 brasses (29 mètres), et ne domine le nouveau Palazzo del popolo (l’actuel Bargello) construit à cette époque. Il s’agissait de mettre au pas les familles nobles de Florence, en les privant de ce qui était aussi un outil de guérilla urbaine. Mais même ainsi bridées, les Magnati de Florence ne renoncèrent pas pour autant à leurs tours.

Aujourd’hui, il est toujours possible d’en voir de quasiment intactes, comme la Torre della Castagna, même s’il lui manque les éléments extérieurs comme les escaliers et les balcons qui étaient en bois. Il est vrai que c’est dans cette tour —qui se trouve également à moins de 200 mètres de la maison de Dante— que se réunissaient les prieurs avant la construction de ce que l’on appelle aujourd’hui le Palazzo Vecchio. Peut-être est-ce en passant devant cette tour, que la conscience et l’ambition politique du poète sont nées…

Béatrice a épousé un banquier de la puissante famille Bardi. Celle-ci s’était installée Oltrarno, c’est-à-dire de l’autre côté du fleuve. Il faut alors emprunter le Ponte Vecchio pour s’y rendre..

«Cosa fatta, capo ha!»

Difficile d’oublier que c’est ici, au milieu de ce pont que le jour de Pâques 1215,, le jeune Buondelmonte tout vêtu de blanc, monté sur un cheval blanc et la tête couronnée d’une guirlande de fleurs allait inconscient vers son destin. Le malheureux (ou l’imbécile) avait décidé de son propre chef d’épouser une fanciulla Donati, alors que son mariage avec une Amadei était prévu et organisé. Ce faisant, il avait bousculé les usages, brisé une alliance qui devait réconcilier plusieurs familles, et aussi humilié les Amadei et leurs alliés.

Ceux-ci s’étaient réunis la veille du crime et avaient scellé le sort du jeune impudent. C’est lors de cette réunion que Mosca dei Lamberti avait proposé de s’en débarrasser «et de mettre une pierre dessus», concluant d’une expression encore utilisée aujourd’hui « Cosa fatta, capo ha!». Elle signifie que lorsqu’un acte, quelqu’il soit, a été commis, il n’est pas possible de revenir en arrière et il faut en accepter les conséquences.

Un violent coup de masse à la tête jeta Buondelmonte à terre. Les autres assaillants se jetèrent sur lui et lui tranchèrent la gorge. Il fut laissé pour mort et dit la chronique «son vêtement de soie blanche devint un horrible chiffon sanglant». L’émotion fut énorme et ce crime déclencha une terrible vendetta. C’est ainsi —dit-on— qu’à Florence commença l’affrontement entre Guelfes et Gibelins.

Les vers de Dante pour se souvenir

De cet épisode, il nous reste aujourd’hui, les vers de Dante

Gridò : Ricorderaiti anche del Mosca,

chi dissi, lasso “Capo ha cosa fatta

che fu il mal seme del gente tosca

et une pierre gravée sur le Ponte Vecchio rappelant où se trouvait une statue romaine de Mars, le premier protecteur de Florence. Elle est alors installée sur le pont et c’est à ses pieds que Buondelmonte trouva la mort. La statue sera emportée par une crue en 1233. Aujourd’hui, il ne nous reste qu’une terzina du Paradis gravée sur une autre plaque installée “côté ville”, On peut lire:

…Convienasi a quella pietra scema

che guarda il ponte, che fiorenza fesse

vittima della sua pace postrema

Et Béatrice? La maison des Bardi (il n’est pas mention de “tour” dans les chroniques) où, peut-être, elle est morte a disparu. Il reste une via dei Bardi que l’on emprunte en tournant à droite au débouché du Ponte Vecchio.

Cette rue nous emmène via les jardins Bardini vers san Miniato al Monte d’où l’on peut découvrir toute la ville de Florence, avec en son centre Santa Maria del Fiore et à son côté, le Baptistère. Le jeune Durante Alighieri y reçut sans doute le sacrement du baptême en 1266. Il était d’usage alors de baptiser tous les nouveaux-nés de l’année dans une cérémonie collective le samedi saint. Au XIVe siècle, de 5500 à 6000 enfants étaient ainsi baptisés.Mais pour parler de cela plus en détails, un autre voyage sera nécessaire en prenant, pourquoi pas, comme point de départ le Baptistère.

Le plafond du Baptistère, avec le Christ rédempteur au centre. Photo Marc Mentré

- Illustration de première page: La Madonna della Misericordia (atelier de Bernardo Daddi) date de 1352. Elle est la plus ancienne représentation de Florence.

Cronaca, Livres

Quel écho peut avoir une œuvre aussi ancienne que la Divine Comédie chez un auteur contemporain? Jean-Pierre Ferrini dans son Dante & Beckett, aux éditions Hermann, montre comment l’œuvre de Dante Alighieri laissa sur celle de Beckett une empreinte légère mais profonde.

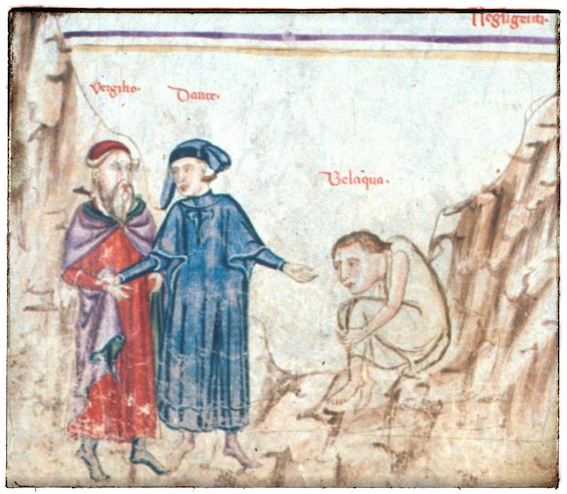

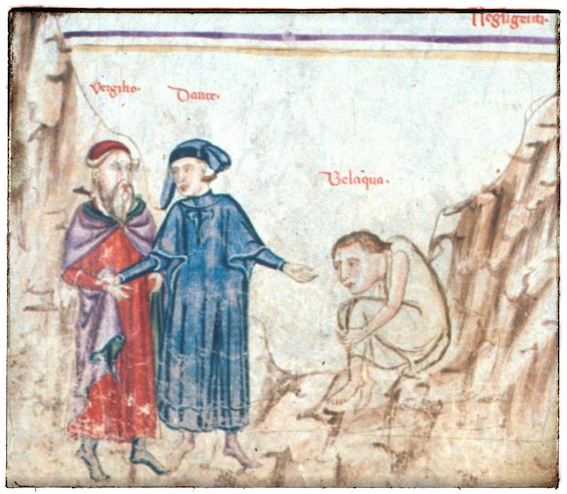

Belacqua est loin d’être l’un des personnages les plus connus de la Divine Comédie. Cet esprit que Dante rencontre au Purgatoire parmi les esprits négligents est discret. Tout juste se souvient-on qu’à l’ombre d’un rocher, il était «assis et entourait ses genoux / tenant entre eux son visage baissé».

Par quel mystère, quelque six siècles après la mort du poète florentin, Beckett fait dans ses premières œuvres de Belacqua un de ses personnages?

Ce “point de jonction”, ce lien, ce “et” entre le poète florentin et l’auteur irlandais a hanté Jean-Pierre Ferrini dans ses années d’études: «Dante et Beckett, un peu comme Mercier et Camier , avançaient en titubant dans mes nuits». Plus tard alors qu’il était bibliothécaire, il s’astreint «à réaliser cette tâche un peu folle de relever tout ce qui parlait de Dante dans les livres de Samuel Beckett».

Un travail de bénédictin: l’inventaire

Ce travail de bénédictin, cet «inventaire» devait aboutir en 2003 dans un premier ouvrage. Aujourd’hui, c’est une nouvelle édition revue et enrichie de ce Dante & Beckett qui paraît chez Hermann. Elle nous invite à une profonde réflexion sur l’œuvre de Dante et sur sa “réception” par un auteur contemporain.

Ce travail de bénédictin, cet «inventaire» devait aboutir en 2003 dans un premier ouvrage. Aujourd’hui, c’est une nouvelle édition revue et enrichie de ce Dante & Beckett qui paraît chez Hermann. Elle nous invite à une profonde réflexion sur l’œuvre de Dante et sur sa “réception” par un auteur contemporain.

C’est en 1920 que Samuel Beckett découvre Dante, et quelques années plus tard, dès ses vingt ans, il le lit dans le texte. Il rédige des fiches dont Jean-Pierre Ferrini extrait quelques passages significatifs. Beckett s’y concentre pour l’essentiel sur les cinq premiers chants du Purgatoire. Il note quelques détails comme l’expression «il tremolar della marina» (‘le frémissement de la mer” — Chant I, v. 117), ou encore le mouvement dominant du Purgatoire (inverse de celui de l’Enfer): «I’ mi volsi a man destra (“Je me tournai à main droite”).

Surtout, il va retenir toutes les ombres qui, dans ce cantique, sourient à Dante: tout d’abord Casella au Chant II (v. 83), puis Manfred dans le chant suivant (v. 112) et enfin au Chant IV la rencontre avec Belacqua. Dans ses notes, Beckett, reprend le texte de Dante «Li atti suoi pigri e le corte parole / mosser le labbra mie un poco a riso» (“Ses gestes paresseux et ses paroles brèves / me portèrent un peu à sourire”) et en dessous note: «Dante smiles (at Belacqua). D’s 1st smile?» (“Dante sourit à Belacqua. 1er sourire de Dante?”).

L’attitude de ce personnage, «sa posture utérine» sera, analyse Jean-Pierre Ferrini,

l’œuf d’où sortiront tous les autres personnages de Beckett, le visage baissé, les genoux entre les bras

Mais le personnage de Belacqua lui-même sera repris à de multiples reprises. Sans doute, la situation dans laquelle se trouve Belacqua dans l’Antépurgatoire ne pouvait que retenir «l’attention de Beckett»:

Il s’agit du seul endroit dans la Divine Comédie où les âmes, ni sauvées ni damnées attendent quelque chose (…) c’est aussi le seul endroit où les âmes dans une espèce de nonchalance peuvent se déplacer; (…) Une vacance, lorsque l’on sait l’importance de l’attente dans son œuvre, ne pouvait que séduire Beckett.

«Peut-être», un mot-clé du théâtre de Beckett

L’attention de ce dernier fut peut-être retenue aussi par un mot, un adverbe. Sur cette corniche des « paresseux », Dante s’essouffle à gravir le Purgatoire et demande à faire une pause. Virgile lui répond que «Questa montagna è tale, (…) quant’ om più va sù, e men fa male.» (“Cette montagne est telle (que) plus on monte, et moins elle fatigue” — Chant IV, v. 88-90). C’est alors que les deux poètes entendent la voix de Belacqua: «Forse / che di sedere in pria avrai distretta!» (“Peut-être / auras-tu besoin de t’asseoir avant!” — v. 98-99).

Le premier mot que prononce Belacqua est donc «Forse». Il se trouve en fin de rime, ce qui en accentue la force. Or, remarque Jean-Pierre Ferrini:

Ce premier mot de Belacqua, correspond à l’un des mots-clefs du théâtre de Beckett, l’adverbe de doute peut-être.

Quelques autres personnages, comme Béatrice, Sordello, Piccarda, Rahab…, vont revenir sous la plume de Beckett, mais Belacqua occupe une place particulière, peut-être parce qu’il apparaît dans son premier roman, Dream of Fair to middling Women, écrit en 1932. Il y est décrit comme un gamin «s’amusant à regarder la merde jaillir sous la queue d’un gros cheval».

La paresse premier pas de la sagesse?

Cette figure de Belacqua est appelée à évoluer. Beckett a lu deux des premiers commentateurs de la Divine Comédie, Benvenuto da Imola et l’Anonimo Fiorentino. Ceux-décrivent ainsi le Belacqua de Dante: «Un citoyen de Florence, artisan, qui fabriquait des manches de luths et de cithares, et était l’homme le plus paresseux qu’on ait jamais rencontré (…) L’auteur (Dante) était son familier: il le reprenait souvent sur sa négligence; une fois alors qu’il le reprenait, Belacqua riposta par les mots d’Aristote: Sedendo et quiescendo anima effecitur sapiens (“en étant assis et tranquille l’âme devient sage”). Ce à quoi l’auteur riposta à son tour: “Certes, si par s’asseoir on devient sage, alors il ne fut jamais plus sage que toi.”»

Le Belacqua de Beckett n’est ni luthier ni indolent (encore que) mais Beckett va utiliser le Belacqua de Dante et le portrait qu’en ont dressé les commentateurs comme d’une pâte qu’il travaillera à sa guise. Témoin ce passage de Dream:

Parfois il parle de lui-même comme étant noyé et assombri, retrouvé à son cœur: et à d’autres moments comme sedendo ET quiescendo avec l’accent sur le et et pas d’extension de la pensée vers l’esprit devenu sage. Assis au milieu de la boutique il ne respirait pas toujours la quiétude. Cellineggiava méticuleusement orné d’arabesques, exposé aux ricanements des poètes expérimentés. Si être assis est être sage, alors il n’y a pas d’homme plus sage que toi.

On retrouve une dernière fois Belacqua dans Murphy, un roman écrit en 1935. Le personnage principal, Murphy est un oisif qui n’aime rien tant que se bercer longuement dans son fauteuil à bascule, sa “berceuse”:

À ce moment Murphy aurait donné toute son espérance de l’Antépurgatoire pour cinq minutes dans sa berceuse, il aurait renoncé à l’abri du rocher de Belacqua et au long repos embryonnaire, au-dessus de la mer australe tremblant à l’aube derrière les roseaux et du soleil à son lever obliquant vers le nord. (…) C’était là sa fantaisie Belacqua, une des mieux organisées de toute sa collection. Elle l’attendait au-delà de la frontière de la souffrance, c’était le premier paysage de la liberté.»

Un retournement de la figure du Belacqua de Dante

Le lecteur de la Divine Comédie retrouve le «tremolar de la marina» (“frémissement/tremblement de la mer”), les roseaux de la berge du Purgatoire, et aussi le rocher derrière lequel Dante découvre Belacqua, assis dans sa position fœtale, qui attend de pouvoir monter au Purgatoire pour expier ses fautes. Même s’il est résigné à une attente interminable, il est dans l’espérance que cette attente cessera.

Beckett opère un retournement par rapport à ce Belacqua de Dante explique Jean-Pierre Ferrini:

Murphy aspire à la longévité uniquement parce qu’il sait que plus il vivra, plus longtemps durera son séjour dans l’Antépurgatoire. Encore moins espère-t-il qu’une bonne prière l’abrègera. Telle est sa «fantaisie» qu’il qualifie de Belacqua et qui sape les fondements de l’attente du Belacqua de Dante.

Impossible ici d’entrer dans le détail du travail minutieux, proche de celui d’un entomologiste, de Jean-Pierre Ferrini, qui rapproche deux œuvres immenses. Il en repère et examine les points de concordance au-delà des seuls personnages. Il analyse les distorsions, les interprétations, car «afin que cela corresponde à son propos, Beckett n’hésite jamais à tordre Dante dans tous les sens», comme le remarque John Fletcher

Les ressorts de la Divine Comédie sont cassés

Mais Beckett “tord” aussi l’œuvre du poète comme une ménagère tord un linge trempé pour en extirper la plus petite trace de liquide. Ces empreintes minuscules se fixeront à leur tour dans ses poèmes, romans, nouvelles et pièces de théâtre.

Par exemple, dans la nouvelle Le Calmant, le narrateur rencontre un jeune garçon qui tient une chèvre par une corne. Il décide de lui adresser la parole:

Je préparai donc ma phrase et ouvrit la bouche, croyant que j’allais l’entendre mais je n’entendis qu’une sorte de râle, inintelligible même pour moi qui connaissais mes intentions. Mais ce n’était rien, rien que l’aphonie due au long silence, comme dans le bosquet où s’ouvrent les enfers, vous rappelez-vous, moi tout juste.

Comme le note Jean-Pierre Ferrini le «long silence» de Virgile («chi per lungo silenzio parea fioco» — L’Enfer, Chant I, v. 63)

perd toute l’étendue de sa résonance. La chute avec sa part coutumière d’ironie, est brutale: tout juste. La rencontre entre Dante et Virgile ne féconde plus notre mémoire (…) La mécanique qui actionnait les ressorts de la Divine Comédie est cassée.

Dante & Beckett ne se limite pas à explorer cette délicate rencontre entre deux auteurs, entre deux œuvres, l’une se nourrissant de l’autre, que séparent les siècles, il y est question aussi de Joyce, le prestigieux aîné de Beckett, de Proust sur lequel il écrivit un essai, de Leopardi, de Pétrarque… Le lecteur trouvera aussi dans cet ouvrage une Annexe, qui n’en mérite guère le nom tant elle est riche, qui comprend outre l’incroyable Inventaire des emprunts de Beckett à Dante, des textes essentiels pour comprendre comment Beckett s’est emparé et s’est nourri du poète florentin.

- Jean-Pierre Ferrini, chercheur indépendant, écrivain, élève de Jacqueline Risset, chargé d’enseignement aux universités de Paris et Fribourg (Suisse). Il est l’auteur aux éditions Hermann de Dante et Beckett (2003/2021) et aux mêmes éditions de Dante & les écrivains (2022). Il a collaboré à l’édition de la Divine Comédie dans la Bibliothèque de la Pléiade sous la direction de Carlo Ossola (Gallimard, 2021). Il y a établi l’anthologie des Lectures de Dante au XXe siècle.

Cronaca

Cela fait huit ans ce mercredi 27 mai 2020 que La Divine Comédie est publiée quotidiennement sur Twitter. Écrire un peu légèrement, le dimanche 27 mai 2012, «ce projet nécessitera une dizaine d’années avant que ne soit twitté le dernier vers du dernier chant du dernier Cantique» était sans doute une forme d’inconscience. Mais sans cette naïveté, il est probable que le projet #DivCo n’aurait jamais vu le jour.

À l’origine, l’idée était simple. Elle se voulait une expérimentation sur Twitter. Il s’agissait de publier un poème pour offrir une respiration littéraire à un réseau social qui en manquait alors cruellement. Pour attirer et retenir l’attention volatile des utilisateurs, la nécessité d’utiliser une œuvre forte s’est immédiatement imposée. La Divine Comédie, cette œuvre universelle, cet hymne à l’amour, ce poème où s’invente une langue, où se brasse la bassesse et la noblesse humaine, m’est alors apparue comme une évidence.

Nous sommes alors en 2012. Les tweets étaient limités strictement —qui s’en souvient?— à 140 signes et tout comptait: les images, les comptes que l’on citait… À l’ère des threads longs comme des jours sans pain cela prête à sourire. Ce carcan devait être la seconde raison qui m’a conduit à retenir La Divine Comédie: une terzina « tenait » dans un tweet et cela que l’on soit au début ou à la fin du poème.

Restait à condenser le hashtag. Celui des premiers tweets, se révélait trop long, bien qu’il soit plus explicite. C’est pour cela que dès le 29 mai, #divinecomedie cédait la place à #DivCo, et depuis il n’a pas changé. Voici en tout cas, exhumé de ce qui paraît (à l’ère des réseaux sociaux) un lointain passé, les deux premiers tweets:

La suite de l’histoire n’est qu’aménagements de détails avec l’événement que fut la suppression de la contrainte des 140 signes. Cette libéralité permet désormais de publier, si le sens ou la construction de la phrase l’exige, de publier deux terzine et leur traduction.

La traduction, principale évolution éditoriale du projet #DivCo

L’évolution éditoriale principale tient à la traduction. Pendant une grosse année, ce sera celle de Lamennais (disponible sur Wikisource) qui sera publiée. Mais si cette traduction est de grande qualité, elle souffre d’un défaut majeur pour le projet #DivCo: la publication du texte de Dante s’effectue terzina par terzina; la traduction doit donc par cohérence en épouser le même rythme, ce que ne permet pas celle de Lamennais.

Cette contrainte a guidé les choix de la traduction qui est proposée sur #DivCo et sur ce site. La version française suit le plus étroitement possible le texte original pour que s’établisse une correspondance forte entre les deux textes. À cette contrainte lourde, j’ai refusé d’en ajouter d’autres, à savoir une traduction rimée et “enchaînée”. Ce refus s’explique pour une raison principale: le français ne « sonne » pas, ne chante pas, comme la « langue vulgaire » de Dante. Pour s’en convaincre, il suffit de lire à voix haute quelques vers du texte original et leur traduction, et ce quelque soit la traduction! On ne retrouve pas la musaïque de Dante.

La langue joue, mais aussi la poésie. Dante, derrière son extraordinaire régularité, utilise un vers —l’hendécasyllabe— en constant et savant déséquilibre. Retrouver ce glissement constant dans notre poésie où se côtoient les très réguliers alexandrins, décasyllabes et octosyllabes est mission impossible. Se retrancher sur le vers libre est bien sûr une possibilité, mais aussi une facilité: Dante n’a pas mêlé dans La Divine Comédie rimes longues et courtes. Sans nul doute, toutes ces tentatives l’amuseraient, lui qui se jouait de toutes les métriques et était capable dans une même terzina d’écrire un vers en latin, le suivant en toscan et le dernier en provençal.

Et puis à vouloir à toute force transposer une poésie dans une langue qui lui est étrangère le risque est grand de tordre le texte et d’en oublier qu’il faut aussi en rendre la force, l’ambiance, les scènes et les personnages qui y sont campés, la vivacité des dialogues, sans oublier le sens d’un texte où politique, philosophie et théologie se croisent et se mêlent. Certains passages du Purgatoire et du Paradis se révèlent à cet égard particulièrement périlleux. (Dans l’article Traduire, le choix de la poésie, cette réflexion était déjà présente).

Bref, la publication sur Twitter nécessitait une traduction sur mesure; ce sera la mienne. C’est celle que l’on retrouve sur ce site, qui est l’enfant du projet #DivCo. Elle n’est d’ailleurs pas achevée, car elle suit le rythme de la publication sur Twitter. Le dernier vers sera publié le 14 septembre 2021. Une manière —modeste— de célébrer le 700e anniversaire de la mort du Sommo poeta et de lui rendre hommage.

- Ilustration: Premier portrait connu de Dante Alighieri, fresque (détail) du Palazzo dei Giudici, Florence

- Pour aller plus loin

J’ai réintégré sur le site ladivinecomedie.com deux articles publiés initialement sur le blog [the] Media Trend, (ce blog est actuellement en sommeil) où j’expliquais la démarche ayant présidé à la naissance et à la poursuite du projet de publication sur Twitter #DivCo. Je n’ai corrigé que quelques fautes d’orthographe.

- La Divine Comédie de Dante à l’heure de Twitter (publié initialement le 27 mai 2012)

- La Divine Comédie, Twitter et le Journalisme (publié initialement le 4 janvier 2014)

Cronaca

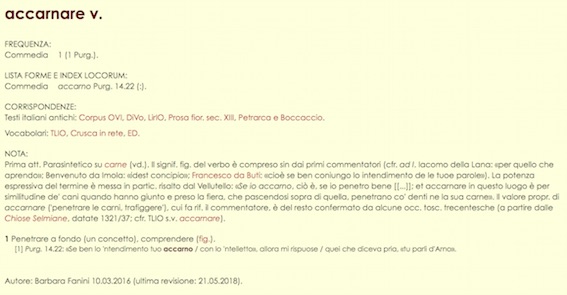

Le site “Vocabolario Dantesco” ambitionne de publier l’ensemble du vocabulaire contenu dans les œuvres de Dante Alighieri, soit quelques 8.000 mots. En théorie, cet objectif devrait être atteint en 2021, mais pour l’instant ce dictionnaire en ligne ne contient que 800 mots.

Pour l’instant, en ce mois d’avril 2020, ils ne sont qu’environ huit cents, sagement rangés en deux colonnes. Pour un site —Vocabolario Dantesco— qui ambitionne de publier «l’ensemble de l’héritage lexical —en latin ou en langue vulgaire— contenu dans les œuvres de Dante», ces huit cents entrées pourront paraître peu.

Un bilan intermédiaire a priori inquiétant, car au final ce sont près de 8.000 mots qui devraient constituer le corpus de ce dictionnaire en ligne. En regard de cette ambition, l’équipe des cinq rédactrices et rédacteurs attachés au projet semble bien maigre pour le mener dans les délais affichés, c’est-à-dire l’année 2021,celle du 700e anniversaire de la mort de Dante.

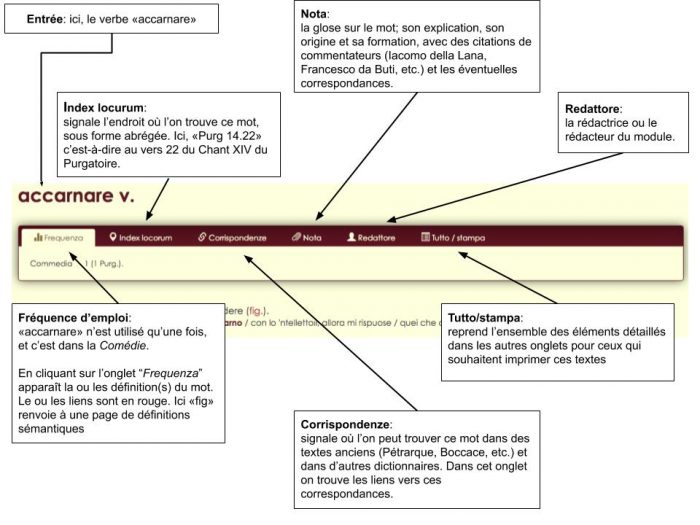

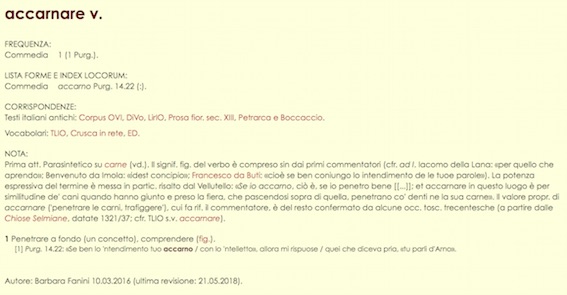

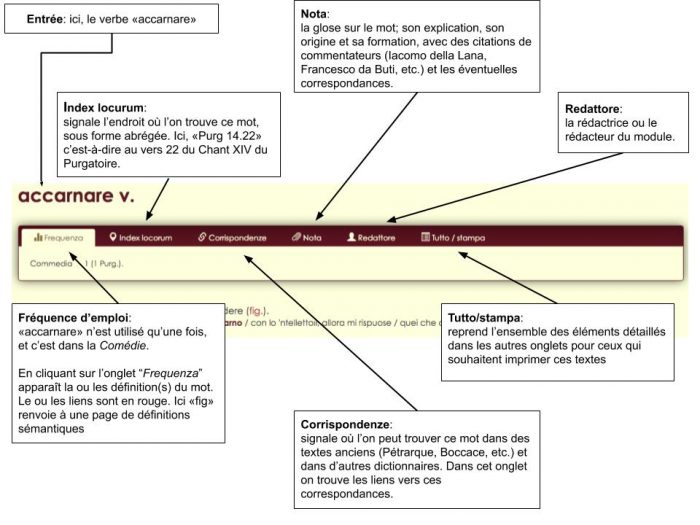

Mais il faut savoir dépasser ce souci temporaire, car ce dictionnaire s’enrichit continument et, pour maigre qu’il soit aujourd’hui, il se révèle déjà indispensable. En voici schématiquement le fonctionnement avec quelques commentaires, en trois captures d’écran et en prenant pour exemple le verbe accarnare.

Les mots rangés en deux colonnes

Les entrées du dictionnaire sont rangées en deux colonnes selon l’ordre alphabétique. Pour l’instant, il n’y a pas de moteur de recherche, mais lorsque le corpus sera plus riche il sera nécessaire et la mise en page devra être revue.

Une grande richesse d’informations

Le système de navigation par onglets est confortable et permet de bien exploiter la richesse des commentaires et des informations de chacune des entrées. Ce corpus est complété par de nombreux liens qui renvoient à d’autres dictionnaires ou ligne, créant un une belle dynamique hypertexte.

L’onglet Tutto/stampa rassemble en une seule page l’ensemble du contenu de chaque item. Pour rester sur l’exemple accarnare voici ce que cela donne:

Une exploration des racines de la langue italienne

Ce projet est le fruit de la collaboration de deux institutions florentines, l’Accademia della Crusca et de l’Istituto del CNR Opera del Vocabolario Italiano (Ovi).

L’ambition est donc de réaliser un dictionnaire contenant la totalité du patrimoine lexical contenu dans les œuvres de Dante, que ce soit en latin ou en “langue vulgaire”. Pour ce faire, ce dictionnaire analyse et décortique un lexique qui est à l’origine de l’Italien moderne.

Les concepteurs du projet ont décidé d’utiliser comme texte de référence la version de La Divine Comédie établie par Giorgio Petrocchi, publiée en 1966 et 1967. Cette version numérisée est utilisée dans le corpus de l’Opera del Vocabolario Italiano (OVI), l’organisme qui a la charge d’établir le vocabulaire historique italien. Il publie le Tesoro della Lingua Italiana delle Orgini (TLIO) qui référence la partie la plus ancienne de la langue italienne.

Ce premier dictionnaire est donc intégré dans le Vocabolario Dantesco, auquel les rédactrices et les rédacteurs en charge du projet ajoutent les variantes déjà présentes dans l’appareil critique de la version de Giorgio Petrocchi, ainsi que celles contenues dans d’autres éditions ou qui sont le fruit de travaux individuels.

Une version papier devrait à terme compléter l’actuelle version digitale.

Cronaca, Livres

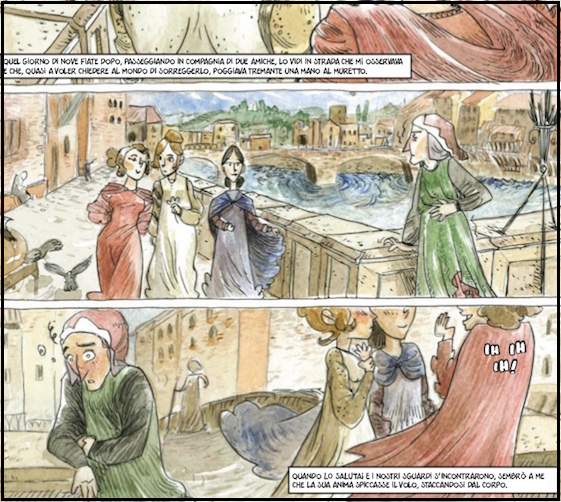

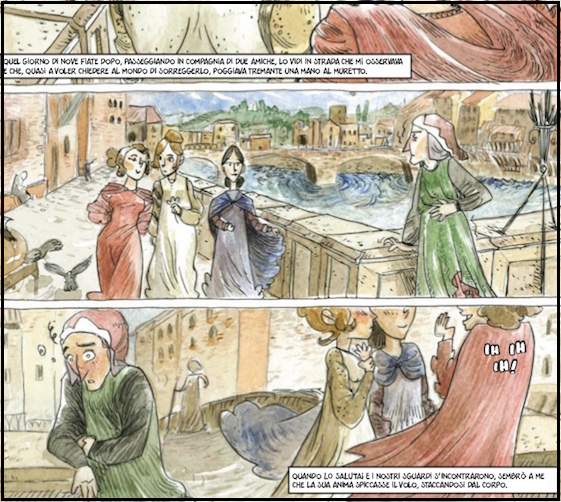

L’éditeur toscan Kleiner Flug, en ces sombres périodes de coronavirus, a eu l’excellente idée d’offrir en libre accès Dante Alighieri, amor mi mosse. Cette BD, qu’il vient de publier conte l’amour de Dante pour Béatrice. Le scénario et la scénographie sont d’Alessio D’Uva, le storyboard de Filippo Rossi et les dessins d’Astrid Lucchesi.

Florence année 1274. Une petite fille est à sa fenêtre et regarde la rue animée en dessous d’elle. Une dame achète de la laine, un jeune noble frappe un mendiant par pure méchanceté… La scène d’ouverture nous plonge dans la Florence médiévale. La petite fille remarque adossé à un mur, plongé dans sa lecture, un garçon. C’est le fils d’Alighiero di Bellicionne.

Dante —on l’appelle encore Durante— est ce petit garçon attentif. Le calcul est vite fait. Né sous le signe des Gémeaux (c’est-à-dire en mai ou juin) en 1265, il vient d’avoir neuf ans lorsque débute l’histoire. Très bientôt, il va rencontrer celle qui lui inspirera l’œuvre de sa vie. Tous ceux qui ont lu La Vita Nuova reconnaîtront alors sans peine quelques scènes majeures de cette œuvre de jeunesse de Dante, comme ce rêve où il voit Amour donner son cœur à manger à Béatrice.

L’habileté du scénario est d’oublier le Dante politique, le Dante exilé pour se focaliser sur le seul Dante poète. Alessio D’Uva, le scénariste, pratique par ellipses successives. L’Enfer est ainsi balayé en quelques pages, ou plutôt concentré sur cet essentiel qu’est la rencontre avec Virgile, celui qui sera son guide dans l’au-delà comme Béatrice le lui a demandé.

Une histoire resserrée sur le seul Dante poète

On peut d’ailleurs regretter que les auteurs n’aient pas employé pour cette scène où Béatrice demande à Virgile d’accompagner Dante le texte même de La Divine Comédie, en particulier celui où elle dit :

amor mi mosse, che mi fa parlare

(Enfer, Chant II, vers 74)

ce vers étant utilisé pour le titre. Mais s’arrêter sur ce point serait pinaillage de spécialistes, car cette BD est d’abord destinée au grand public et non à un cénacle d’universitaires et c’est donc tout à fait logiquement que les dialogues sont rédigés en italien moderne.

Les auteurs ne s’attardent pas en Enfer. Tout de suite, ils nous font escalader le Purgatoire. Nous y rejoignons d’abord le poète latin Stace, avec la très belle scène de ses retrouvailles avec Virgile, le Mantouan. Puis ils nous propulsent au sommet de la montagne, au Paradis terrestre où, des années après la mort de sa bien-aimée, Dante retrouve Béatrice. Une rencontre douce, âpre et douloureuse. Mais ici, à chacun de (re)découvrir cette histoire qui s’arrête aux limites du Paradis céleste.

On l’aura compris les parti-pris du scénario, qui nous offre une histoire resserrée, la qualité du graphisme et des images, le dynamisme de la mise en page font de cette BD une belle réussite.

Dante Alighieri, amor mi mosse est donc à feuilleter sur la plateforme ISSUU jusqu’au 3 avril. Une découverte qui donne une furieuse envie de lire « pour de vrai » cette bande dessinée consacrée à Dante et à l’amour de celle qu’il a rendu éternelle, Béatrice.

Ce travail de bénédictin, cet «inventaire» devait aboutir en 2003 dans un premier ouvrage. Aujourd’hui, c’est une nouvelle édition revue et enrichie de ce Dante & Beckett qui paraît chez Hermann. Elle nous invite à une profonde réflexion sur l’œuvre de Dante et sur sa “réception” par un auteur contemporain.

Ce travail de bénédictin, cet «inventaire» devait aboutir en 2003 dans un premier ouvrage. Aujourd’hui, c’est une nouvelle édition revue et enrichie de ce Dante & Beckett qui paraît chez Hermann. Elle nous invite à une profonde réflexion sur l’œuvre de Dante et sur sa “réception” par un auteur contemporain.