Traduire: le choix de la poésie

- René de Ceccatty propose une traduction en octosyllabes chez Points depuis août 2017;

- Kolja Mićević, pour sa part, a utilisé la rime tierce, pour sa troisième traduction de la Comédie publiée en décembre 2017 aux éditions Ésopie;

- Danièle Robert, pour l’instant, seule sa traduction de l’Enfer est parue chez Actes Sud en mai 2016 et on attend le Purgatoire et l’Enfer. Elle aussi s’est astreinte à l’emploi de la rime tierce.

Ces trois versions possèdent une même caractéristique: leurs auteurs ont choisi de rédiger en vers leur texte, certains utilisant la rime tierce, c’est-à-dire la terzina chère à Dante. Une prouesse plus commune que l’on pourrait croire. André Pézard [La Pléïade, 1965], Marc Scialom [Le Livre de Poche, 1996] ou encore Jean-Charles Vegliante [Nrf, Poésie/Gallimard, 2012] ont tous rédigé en vers. Et il en est beaucoup d’autres…

Jacqueline Risset, auteure d’une traduction de référence [Flammarion, 1985], y avait renoncé pour sa part, expliquant:

Il est impossible d’implanter la tierce rime dans une traduction moderne (seules les toutes premières traductions, celles du XVIe siècle, l’ont maintenue) sans que tout le texte se trouve du même coup soumis à un effet de répétition excessive, perçue comme tout à fait arbitraire. Et d’ailleurs la simple rime elle-même, si elle est systématiquement imposée dans le texte traduit, y provoque une impression de mécanicité redondante, ce qui trahit et méconnaît un autre aspect du texte de Dante, peut-être encore plus essentiel, celui de l’invention souveraine, qui frappe le lecteur et le déconcerte à chaque pas sur les chemins inconnus de l’autre monde… 1

Quand le francais était proche de l’italien, au… XIV siècle

Jacqueline Risset ne nous dit pas quelles sont ces toutes premières traductions, mais il est possible de donner un exemple au manuscrit d’un auteur anonyme du XVe siècle, conservé à la Bibliothèque de Turin, et dont un extrait a été heureusement réédité par la Bnf [et que l’on peut trouver sur Gallica ici]. Voici, à titre d’exemple, deux terzine du Chant II de l’Enfer:

Oame mantouaine ou courtoise habonde,

De qui la rennomee entre les humains dure,

Et toujours durera par tous les lieux du monde:

Le myen parfaict amy, non amy davanture

En la plaine déserte est empesché forment ;

Dont tourné du chemin sest par paour griesve et dure:

[O anima cortese mantovana, / di cui la fama ancor nel mondo dura / e durerà quanto ‘l mondo lontana, / l’amico mio, e non della ventura, / nella deserta piaggia è impedito / si nel cammin, che volto e per pauro;] 2

La musicalité, les rimes, le rythme, la rime tierce… tout est proche de l’italien et de la poésie de Dante. Au fond, est-ce si étonnant si l’on veut bien se souvenir que le provençal des troubadours des XIIe et XIIIe siècles fut l’une des sources du dolce stil novo. Mais aujourd’hui ce français archaïque est perdu.

La poésie, un choix assumé de traduction

André Pézard, qui en avait conscience, voulut créer pour sa traduction une langue «que personne ne parle et n’a jamais parlée sous cette forme; dont le tissu courant est le français moderne, mais un français dépouillé de tous ses vains modernismes; et en revanche enrichi de joyaux retrouvés» 3. Malheureusement, ce travail extraordinaire sur le vocabulaire oblige au mieux à un effort d’attention extrêmement soutenu, au pire à… retraduire le texte, pour en comprendre le sens. Bref, il n’est pas certain que son choix serve la poésie de son texte, ce qui est d’autant plus regrettable que sa traduction est d’une justesse rare.

Tout comme André Pézard, René de Ceccatty a choisi la poésie, car détaille-t-il:

Les versions en prose (…) sont ou bien très précises, très scrupuleuses pour le sens littéral, mais sans poésie, ou bien paraphrasées, ou bien simplifiées. 4

Voilà le procès de la « traduction en prose » bien engagée, et Marc Scialom est lui aussi convaincant lorsqu’il avance qu’en traduisant en vers il s’agit de

rendre perceptible la force poétique d’un tel texte [celui de la Commedia – Ndlr]; sauvegarder notamment la tension d’une écriture à la fois somptueuse et laconique, périodique et heurté, comme si son harmonieuse perfection s’opposait à un inachèvement secret, sa continuité à une hâte, à une discontinuité fiévreuse (…) D’où l’importance de traduire en vers réguliers: car leur régularité même, quand le texte italien l’exige, peut opportunément s’inverser en son contraire grâce à tous les jeux de l’enjambement et des dislocations rythmiques. 5

A priori, l’équation paraît simple et diablement séduisante: poésie = poésie. Mais dans les faits, s’en tenir à ce seul aspect formel [la poésie] est réducteur. Tout traducteur de la Comédie devrait en effet être hanté par un bref passage de son Convivio 6, dans lequel Dante explique que «les écrits peuvent être entendus et doivent être exposés principalement selon quatre sens» [littéral, allégorique, moral et anagogique 7]. La poésie permet parfois de réunir ces quatre sens et c’est la magie des vers de Dante, mais quel traducteur est réellement capable de réussir ce tour de force dans des rimes françaises?

Rythme, accent tonique et rime font l’hendécasyllabe

Mais admettons cet obstacle levé: traduire en vers la Comédie entraîne en cascade d’autres choix.

Le premier porte sur la métrique. Dante utilise l’hendécasyllabe, c’est-à-dire un vers de onze syllabes, dont il faut ici détailler quelques principes propres à la langue italienne:

- la syllabe est l’unité métrique; sa longueur ou sa brièveté n’a aucune importance, tout comme dans les autres langues romanes dérivant du latin vulgaire (et ce à la différence de la versification latine). Conséquence de ce qui précède, l’accent tonique a une grande importance dans les vers italiens, et Dieu sait si l’italien est une langue tonique!

- mais le rythme est essentiel;

- la rime —au temps de Dante— est extrêmement importante et rigoureuse.

Ce qui rend la poésie de Dante si particulière est lié à la musicalité de la langue italienne et au rythme que lui donne ses vers, avec cette précision: l’hendécasyllabe est toujours accentué sur la dixième syllabe. André Pézard en tire la conclusion que

le vers de Dante est le vers de dix syllabes, que les Italiens appellent endecasillabo parce qu’après la dixième syllabe, toujours tonique, ils entendent clairement une onzième syllabe, qui répond à l’e atone final français (nous l’appelons même e muet): vita, vie; oscura, obscure. 8

On peut discuter ce rapprochement audacieux entre le décasyllabe français et l’hendécasyllabe italien, mais il a sa logique et sa… poétique.

L’hémistiche: mobile ou pas ?

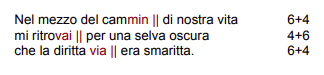

Un autre élément joue aussi dans la rythmique de la poésie italienne: l’hendécasyllabe contient un deuxième accent tonique mobile; il porte le plus souvent sur la quatrième ou la sixième syllabe. Après cet accent, le lecteur fait une courte pause. Cela donne par exemple, pour le premier vers de la Comédie :

![]()

Cette césure divise le vers en deux hémistiches d’une longueur différente. Lorsque le premier hémistiche est plus court [4 syllabes] nous avons une endecasillabo a minore et inversement avec une hémistiche à 6 syllabes, une endecasillabo a majore. Mais attention cette césure respecte le phrasé de l’italien, où l’accent est en règle générale placé sur l’avant-dernière syllabe du mot, et donc si césure il y a, elle ne coupe pas le mot. Dante se joue de ses contraintes, et alterne a minore et a majore, donnant une langue particulièrement chantante comme l’illustre le début du Chant I de l’Enfer:

Face à ce mariage d’amour entre une langue et une musique poétique, il faut donc trouver en français une métrique, un rythme qui donne une semblable impression de légèreté et de musicalité. Cela a conduit les traducteurs à opter pour un certain nombre de choix plus ou moins logiques ou arbitraires et d’abord sur le type de vers à adopter: alexandrins, décasyllabes, hendécasyllabes, octosyllabes? Les réponses varient selon les traducteurs, même si la plupart écartent l’alexandrin (12 syllabes scindées en deux hémistiches égales de six syllabes) jugé trop sage et régulier pour ce poème foisonnant.

André Pézard, par exemple, a choisi «des vers non rimés», de dix syllabes (donc décasyllabes), équivalent juge-t-il à l’endecassilabo italien. Mais pour lui l’essentiel est ce qu’il appelle «l’entraînement», à savoir faire en sorte que

le rythme du vers ôte au lecteur le loisir de s’arrêter sur des expressions imparfaites qui sautent aux yeux, ou sur des intentions dissimulées qu’il voudrait percer: le souffle des poètes est le même, après tout, que celui des rétheurs, en plus puissant et plus secret. 9

Quant à la «rime», il n’en veut pas car, «elle risque trop souvent d’introduire dans le texte original des thèmes ou des couleurs à quoi le poète ne songeait nullement.»

Essayer de jouer avec les contraintes de la rime

Danièle Robert de son côté a choisi «une alternance souple de décasyllabes et d’hendécasyllabes —jamais d’alexandrins, cela va de soi—, en jouant sur l’entrelacs du pair et de l’impair et surtout du e qui peut être muet ou sonore à l’intérieur du vers, en fonction de sa liaison avec le mot qui suit. Ce dispositif se substitue à l’élision ou à la diérèse largement utilisée par Dante, mais sans en employer la graphie, ce qui, en français contemporain, serait un artifice absurde.» 10

À l’inverse d’André Pézard, Danièle Robert adopte un système rimique, mais elle lui donne beaucoup de souplesse puisqu’elle le construit «avec la rigueur et les libertés telles que préconisées par Dante et stilnovistes (…) ces dernières étant guidées par le discernement (discretio), que Dante considère comme l’activité la plus noble de la raison.» Partant de ce principe qui tient plus du ressenti que de la raison, elle s’est autorisée de temps en temps «une rime unique sur deux ou trois terzine comme l’a fait Dante lui-même, afin de produire un effet d’insistance en accord avec le climat du passage.» 11

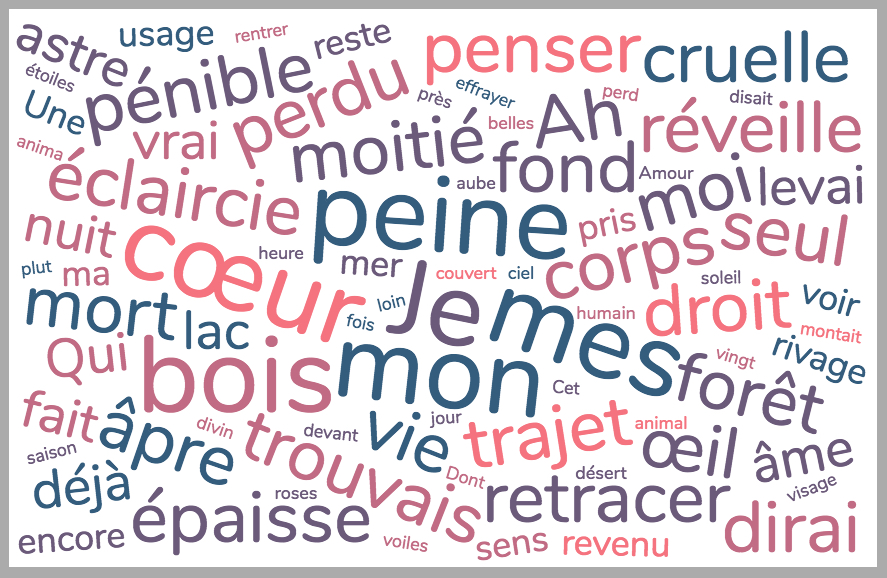

Mais la difficulté si l’on adopte un système rimique vient de ses contraintes; elles peuvent conduire à affaiblir ou déformer le sens des vers de Dante. Un seul exemple qui rend compte de la difficulté de traduire la Divine Comédie sous contrainte. Danièle Robert traduit ainsi la première terzina du Chant X de l’Enfer:

Or donc s’en va par un sentier réduit,

entre supplices et murs de la cité,

mon maître, et moi je vais derrière lui.

La rime “réduit/lui” est certes respectée, mais le sens l’est-il? Ici on entre dans le cœur de la difficulté de la traduction de la Comédie. En effet Dante écrit «Ora sen va per un secreto calle / tra ‘l muro de la terra e li martiri, / lo mio maestro, e io dopo le spalle». Il décrit ainsi le chemin qu’empruntent Virgile suivi de Dante entre les tombes brûlantes qui abritent les hérétiques et le mur qui enferme la Cité de Dité par l’adjectif « secreto » que traduit donc D. Robert par « réduit« . Et certes, cette « calle » doit être étroite puisque Virgile et Dante marchent à la file, l’un derrière l’autre; d’ailleurs dans certaines anciennes éditions on trouve « stretto » [étroit] en lieu et place de « secreto”. Mais aujourd’hui, le terme « secreto » est établi et il signifie si l’on suit les explications d’Anna Maria Chiavacci Leonardi 12 « appartato » [à l’écart] ou nascosto [caché] car écrit-elle le chemin est «enfermé entre les murs et les tombes». Choix contraint sur le sens et qui aboutit à retenir un mot faible: qui connaît des sentiers « réduits« ?

La musicalité et la fluidité de l’octosyllabe

René de Ceccatty de son côté a choisi l’octosyllabe pour sa traduction, renouant ainsi avec une forme poétique très utilisée au Moyen Âge [Le roman de la Rose a été écrit en octosyllabes], qui jouit d’une grande souplesse —il n’a pas de césure obligatoire— et d’une belle musicalité. Cela donne à sa traduction une grande fluidité. Exemple ce début du Chant XXIV de l’Enfer, qui est d’ailleurs parmi les plus beaux passages de la Comédie:

Dans ces jours de l’année nouvelle

Où le soleil trempe ses mèches

Dans le Verseau, à l’équinoxe,

Où la rosée renvoie l’image

De sa pâle sœur, mais pour peu,

Car le trait de sa plume passe…

[In quella parte del giovanetta anno / che ‘l sole i crin sotto l’Aquario tempra / e già la notti al mezzo dí sen vanno, / quando la brina in su la terra assempra / l’imagine di sua sorella bianca, / ma poco dura a la sua penna tempra…]

Ce choix radical ne va pas sans conséquences. Il détaille ainsi sa traduction du premier tercet du Chant VIII du Purgatoire, qui évoque la dureté de l’exil:

«Era già l’ora che volge il disío / ai navicanti e ‘ntererisce il core / lo dì c’ han detto ai dolci amici addio» que j’ai traduit par: «C’était l’heure où les marins rêvent / Et s’attendrissent en pensant. / À leurs amis qu’ils ont quittés». La disparition de l’adjectif dolci détruit l’expression «ai dolci amici addio», d’autant que l’alitération sur le «d» disparaît également de ce très beau troisième vers, mais c’est que la phrase tout entière est changée, dans la mesure où je n’ai pas voulu respecter la structure syntaxique et l’ordre, et où le mot «doux» aurait semblé gratuit et ajouté, figeant l’image générale d’une vibrante nostalgie, que j’ai préféré rendre par des mots simples dans une phrase claire et naturelle, privée des multiples inversions que compte le texte original. 13

«Une seule tresse se déroule»

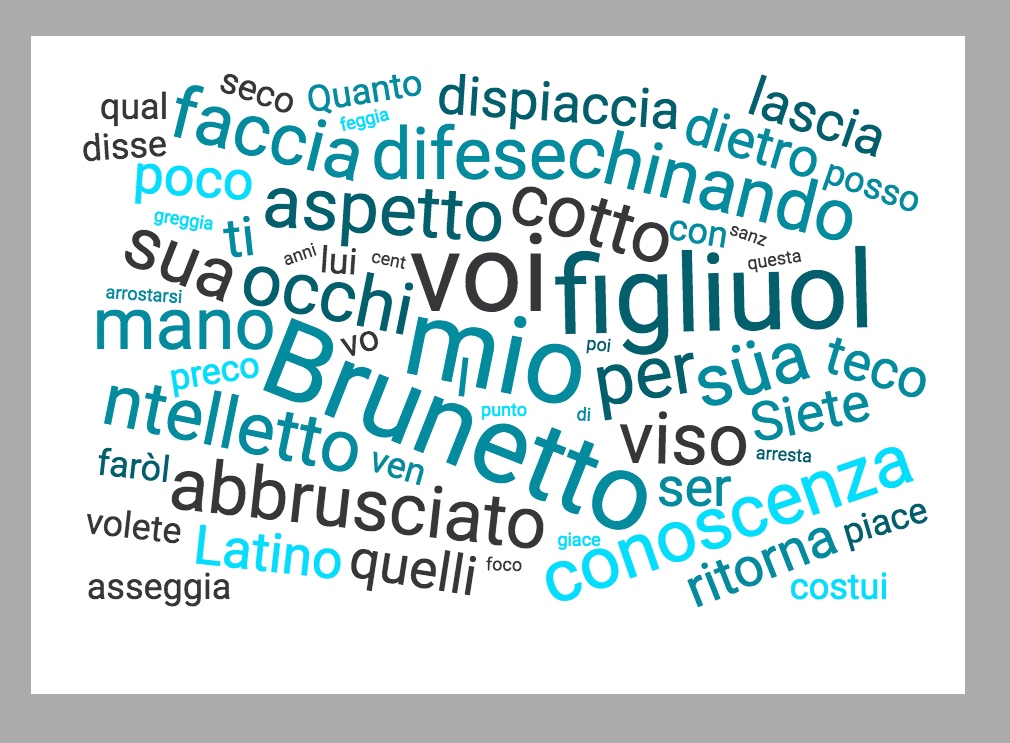

Mais outre l’hendécasyllabe, la poésie de Dante repose aussi sur la terzina, la rime tierce. Chaque chant est donc composé de ces rimes tierces ou terzine. Chacune de ces terzine est un ensemble de trois vers enchaînés selon la clé suivante: le second vers de chaque terzina rime avec les premier et troisième vers de la terzina suivante. Cet enchaînement guide la structure de l’ensemble du poème, et comme le dit Jacqueline Risset, Dante «emploie la tierce rime pour la totalité de son grand poème, soudant ainsi chaque chant en une unité indivisible, où chaque strophe sort littéralement, en autant de naissances renouvelées de la strophe précédente, sous les yeux du lecteur (…) plus qu’une seule de strophes, on a une seule tresse qui se déroule». 14

Transposer ces terzine en tierces rimes françaises est extrêmement difficile. La régularité que cela implique sur un très long poème de plus de 14.000 vers risque d’entraîner des répétitions, des lourdeurs, des choix de mots arbitraires, là où dans le texte original tout est inventivité, légèreté et vivacité.

À cette difficulté, chacun a essayé de répondre. Les uns en s’abstenant, comme André Pézard, qui traduit en vers non rimés, tout comme Marc Scialom qui certes traduit en «vers réguliers», mais non en «rimes enchaînées», c’est-à-dire en terzine.

En revanche, Danièle Robert s’est risquée à l’exercice tout comme Kolja Mićević. Pour ce dernier, dont la troisième traduction de la Comédie [il explique avec raison que l’adjectif « divine » est un ajout fait après la mort de Dante] vient de paraître aux éditions Ésopie la terza rima est ce «parfait instrument» inventé par Dante. Et logiquement, il affirme:

Traduire – poétiquement – La Comédie en fermant les yeux devant l’existence de la tierce-rime, c’est comme bâtir la maison sans le toit. Dans une telle maison on n’entendrait pas le bruit de la pluie. [présentation, éd. Ésopie]

Pour savoir si son pari est réussi, il suffit de lire son texte. Nous sommes au début du Chant XXIII du Paradis, celui du « Triomphe du Christ »:

Comme l’oiseau qui au nid se repose

avec ses petits dans le feuillage épais

alors que la nuit nous cache les choses;

qui pour trouver ce dont il les paît,

et pour revoir leurs becs tant chers,

se sacrifie avec toute sa force et paix.

Devance l’heure sur un rameau à l’air

libre, et en cette tendre perspective

regarde venir un autre jour clair,[Come l’augello, intra l’amate fronde,

posato al nido de’ suoi dolci nati

la notte che le cose ci nasconde,

che, per veder li aspetti disïati

e per trovar lo cibo onde li pasca,

in che gravi labor li sono aggrati,

previene il tempo in su aperta frasca,

e con ardente affetto il sole aspetta,

fiso guardando pur che l’alba nasca;]

À vous lecteurs de ce site de découvrir ces traductions, dont les imperfections et les choix arbitraires et assumés font le charme. Elles ont l’immense mérite de nous faire entrer de plein pied dans le chef d’œuvre de Dante par la voie royale de la poésie.

Notes